池田コレクション

●池田コレクション●

「池田コレクション」は、七尾市出身の実業家・池田文夫氏(1907~87)が生涯をかけて蒐集した美術工芸品です。

氏は戦後間もない昭和23年(1948)に岐阜県大垣市で紡績会社を設立。中部石川県人会会長、日本経営者団体連盟常任理事など重職を歴任し、中部地方きっての経済人として幅広く活躍しました。また出身地七尾に対する多大な貢献から、昭和59年には七尾市名誉市民に推挙されています。

その一方で池田氏は若年頃より美術品をこよなく愛し、多忙を極める中でも時代やジャンルを問わず広い範囲で数多くの作品を求めました。氏の美術品に対する姿勢はあれこれ難しく考えるのではなく、とにかく気に入った作品にふれることを最上とするものであったといいます。

そして氏の没後、蒐集した美術品を故郷へ寄附して欲しいという七尾市からの要望を受け、ご遺族のご厚意により計125点の作品が同市へ寄附されます。それらの品々は池田氏の名を冠し「池田コレクション」と命名、当時七尾市には美術品を所蔵・展示する施設が存在しなかったため、当館が建設される大きな契機となりました。そして平成7年(1995)に当館が開館すると、所蔵作品の中核に位置付けられたのです。

開館後も順次追加の寄附が行われた「池田コレクション」は現在合計289点。その内容は、池田氏が活躍した岐阜県美濃地方ゆかりの「志野」「織部」や出身地・石川県の「九谷」、さらに「唐津」や「楽」などといったやきものや「根来」をはじめとした漆工、そして日本の近現代作家による日本画および彫刻など。茶道美術品を中心に構成された、実にバラエティ豊かなラインナップが揃います。

それらはいずれも得難い貴重な作品ばかり。池田文夫氏の優れた鑑識眼と美術品への深い愛玩を感じさせる、日本情緒あふれるコレクションといえるでしょう。

織部は桃山時代に美濃国(現・岐阜県)で制作された「美濃焼」の1種で、斬新かつ多彩な意匠を特徴とする。織部のうち、本作のように銅緑釉を一部に施し、残りに長石釉を掛けて鉄絵で文様を描くものを「青織部」と呼ぶ。衣装の片袖をモチーフとした「誰ヶ袖形」の鉢で、見込には生命力あふれる菊を、力強いタッチでのびやかに描いている。底部には3か所に半環足をつけ、右奥側は器自体を歪めることで足としている。何とも豪快な造りが織部らしい。

荒川豊蔵は岐阜県出身の陶芸家。桃山時代の志野・瀬戸黒・黄瀬戸の古窯跡を発見し、出土陶片の研究を重ね、その復興に尽力した。桃山時代の材料・製法に則り、茶陶類を制作した。「志野」「瀬戸黒」で重要無形文化財保持者(人間国宝)。

「瀬戸黒」は別名「引出黒」とも呼ばれ、焼成中に引き出して急冷する技法により黒色を呈したもの。本作は重量感あふれる大ぶりな茶碗で、深く艶やかな黒色が美しい。手回し轆轤による成形、各所のヘラ削りや釘彫り高台など総じて豪快な造りの茶碗だ。

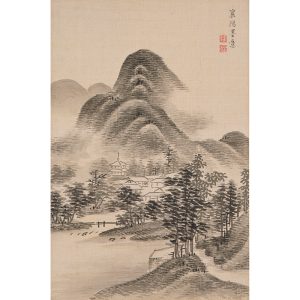

「元明清大家臨写画帖」中林竹洞

員数:1帖

技法1:日本画

技法2:絹本墨画・着色

作者:中村竹洞(1776〜1853)

制作年代:江戸後期(19世紀)

法量(cm):各幅31.2cm 横20.6cm

中林竹洞は尾張国(現・愛知県)出身の日本画家。尾張の豪商・神谷天遊に入門し、天遊が所蔵していた中国絵画を臨模し、画技を高めた。天遊の死後に上洛、頼山陽や同門の山本梅逸らと交流した。『画道金剛杵』をはじめ多くの画論書を著した。竹洞は古書画の模写を重視しており、本作も中国の元から明、清時代に活躍した画家たちの山水画を模写したもの。臨模を通して自らの精神を高めようとした竹洞の姿勢が見て取れる。

山本丘人は東京出身の日本画家。松岡映丘に師事。創造美術・新制作協会を経て創画会を設立、日本画革新運動に指導的役割を果たした。本作は春を間近にひかえたのどかな田園の風景を描いた作品で、温和な色彩が柔らかな日差しを感じさせる。所々に雪が残っているが、温かな陽気によって間もなく解けて無くなっていくのだろう。竹林も大きく枝を伸ばし、まるで一刻も早く春の訪れを待望しているかのようだ。

氷見晃堂は金沢市出身の木工家。北島伊三郎・池田作美に師事。堅実な指物技法とともに加飾技法も追求し、独自の境地を拓いた。「木工芸」で重要無形文化財保持者(人間国宝)。

本品は晃堂が好んだ桑材が使用された飾棚の大作で、木象嵌(様々な木材を組み合わせて絵画や図柄を表現する木画技術)など卓越した技術が随所に見られる。落ち着いた雰囲気ながら、中国風の意匠構成が桑材の渋さとうまくマッチし、作品に華やかさを与えている。